Stadt Schwarzenbach an der Saale

Abstract

Bis 2045 müssen alle Wärmenetze klimaneutral sein – es muss dann also 100 Prozent Erneuerbare Energie eingeleitet werden. Das Wärmeplanungsgesetz ist gemeinsam mit der Novelle des Gebäudeenergiegesetzes am 1. Januar 2024 in Kraft getreten. Beide Gesetze tragen dazu bei, die Klimaziele im Jahr 2045 zu erreichen.

Erstmals werden damit alle Städte und Gemeinden in Deutschland eine lokale Wärmeplanung bekommen. Diese gibt den Bürgerinnen und Bürgern, den Unternehmen und Energieversorgern Sicherheit darüber, ob und mit welcher zentralen Wärmeversorgung sie vor Ort rechnen können. [1]

Hintergrund

Mehr als die Hälfte des jährlichen Endenergieverbrauchs in der Bundesrepublik entfällt auf Wärmeanwendungen. Knapp 90 Prozent dieser Wärme werden dabei aus fossilen Brennstoffen erzeugt. Um die Wärmewende gezielt voranzutreiben und so einen zentralen Beitrag zum Erreichen der deutschen und bayerischen Klimaschutzziele zu leisten, werden mit dem Wärmeplanungsgesetz zum einen die Kommunale Wärmeplanung als neue Pflichtaufgabe* für Kommunen eingeführt sowie die Vorgaben für den Einbau und Weiterbetrieb von Heizungen im GEG für Gebäudeeigentümer verschärft. [2]

Das Wärmeplanungsgesetz (WPG) und das Gebäudeenergiegesetz (GEG) bilden die zentralen bundesrechtlichen Bausteine einer klimaneutralen Wärmeversorgung der Zukunft. [3] [4]

*Bis spätestens Mitte 2028 sollen alle rund 11.000 Kommunen Deutschlands eine Wärmeplanung haben: In Großstädten (Gemeindegebiete mit mehr als 100.000 Einwohnern) sollen sie bis zum 30. Juni 2026 vorliegen, in Gemeinden mit weniger als 100.000 Einwohnern bis zum 30. Juni 2028. Kleinere Gemeinden (unter 10.000 Einwohner) können ein vereinfachtes Wärmeplanungsverfahren vornehmen. Darüber entscheiden die Länder. [1]

Zielsetzung

Wärmeplanung auf vorhandene Daten aufbauen

Die Kommunen können für die Erarbeitung ihrer Wärmepläne auf vorhandene Daten von Behörden, Energieversorgern oder Schornsteinfegern zurückgreifen. Sie müssen keine neuen Daten erheben.

Die Länder werden mit dem Gesetz verpflichtet, sicherzustellen, dass Wärmepläne erstellt werden. In der Regel werden die Städte und Kommunen diese Aufgabe übernehmen. [1]

Nicht nur Hauseigentümerinnen, -eigentümer brauchen mehr Informationen, um sich für eine kosteneffiziente und klimagerechte Wärmeversorgung zu entscheiden. Auch Mieterinnen und Mieter wollen wissen, mit welcher Energie ihre Wohnung künftig beheizt werden soll.

Fernwärme nimmt in der klimaneutralen Wärmeversorgung der Zukunft eine herausragende Rolle ein, insbesondere in urbanen Gebieten. Deshalb müssen die Wärmenetze ausgebaut und auf Wärme aus Erneuerbaren Energien umgestellt werden.

Derzeit werden bundesweit erst etwa 14 Prozent der Haushalte über Fernwärme versorgt. Diese wird bisher zu lediglich 20 Prozent aus Erneuerbaren Energien erzeugt. [1]

Klimaneutrale Fernwärme bis 2045

Die Bundesregierung hat mit dem Gesetz für eine flächendeckende kommunale Wärmeplanung die rechtliche Grundlage geschaffen, die für ganz Deutschland einheitliche Standards und Vorgaben definiert. Die Wärmeversorgung soll klimaneutral werden – bis spätestens 2045 soll in Deutschland ausschließlich mit Erneuerbaren Energien geheizt werden.

Bis 2045 müssen dann alle Wärmenetze klimaneutral sein. Es muss dann also 100 Prozent Erneuerbare Energie eingeleitet werden. Das Wärmeplanungsgesetz enthält Mindestziele für den Anteil von Wärme aus Erneuerbaren Energien und unvermeidbarer Abwärme. Es legt den Rahmen für die schrittweise Dekarbonisierung und den Ausbau der Fernwärme fest:

Für neue Wärmenetze soll gelten: Bereits ab dem 1. Januar 2024 müssen in jedes neue Wärmenetz mindestens 65 Prozent erneuerbare Wärme eingeleitet werden.

Bis zum Jahr 2030 soll die Hälfte der leitungsgebundenen Wärme klimaneutral erzeugt werden. Die Wärmenetze sollen bis dahin zu 30 Prozent und bis 2040 zu 80 Prozent mit Wärme aus Erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme gespeist werden. [1]

Schwarzenbach Saale

Die Stadt Schwarzenbach ist sich ihrer Verantwortung bewusst und hat aus diesem Grund ihre Kommunale Wärmeplanung (KWP) gestartet. Sie verzichtet auf das vereinfachte Verfahren, obwohl sie über weniger als 10.000 Einwohner verfügt.

Zusammen mit den ansässigen Industrieunternehmen sollen zusätzlich Machbarkeitsstudien für zwei neue Wärmenetze, inhaltlich angegliedert an die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) – Modul 1, erstellt werden. Der Schwerpunkt liegt auf der Nutzung unvermeidbarer industrieller Abwärme.

Die Sandler AG soll dabei einen bedeutenden Beitrag leisten, indem sie Abwärme aus der Vliesstoffproduktion zur Verfügung stellen will, die in neu zuzurichtende Wärmnetze eingespeist werden könnte und dadurch bis zu den Verbrauchern geliefert werden soll. Außerdem sind noch größere Abwärmepotenziale aus der Nahrungsmittelindustrie (Lallemand DHW), aus der keramischen Industrie (STELLA Keramik GmbH) und aus der Stahl- und Metallindustrie (Eisenwerk Martinlamitz GmbH) vorhanden.

Inhalt

Die Wärmeplanung ist ein zentrales Instrument zur Transformation der Wärmeversorgung hin zur Treibhausgasneutralität. Sie ist eine strategische Planung, die den Weg zur Dekarbonisierung der

Wärmeversorgung eines Gemeindegebiets bis zum Zieljahr (2045) aufzeigen soll. Die Wärmeplanung

wird dazu beitragen, dass

- die Potenziale erneuerbarer Energien und unvermeidbarer Abwärme identifiziert und für die Wärmeversorgung erschlossen werden Sammlung und Auswertung von vorhandenen Energieabrechnungen, Energie- und Lastgangmessungen.

- für Teilgebiete die voraussichtlich wirtschaftlichste Wärmeversorgungsart (mittels Wärmenetz, Wasserstoffnetz oder dezentral) bestimmt wird,

- die für die Wärmeversorgung erforderlichen Netze (Wärme, Strom, Gase) koordiniert entwickelt werden,

- die Investitionsentscheidungen der Gebäudeeigentümer, Unternehmen und Netzbetreiber besser aufeinander abgestimmt werden,

- der Sanierungsbedarf von Gebäuden auf der Ebene von Straßenabschnitten oder Baublöcken transparenter ablesbar ist,

- sich alle betroffenen Akteure mit der zukünftigen Wärmeversorgung beschäftigen und sich in einem strukturierten Prozess in die Entwicklung hin zu einer kostengünstigen, sicheren und treib hausgasneutralen Wärmeversorgung einbringen.

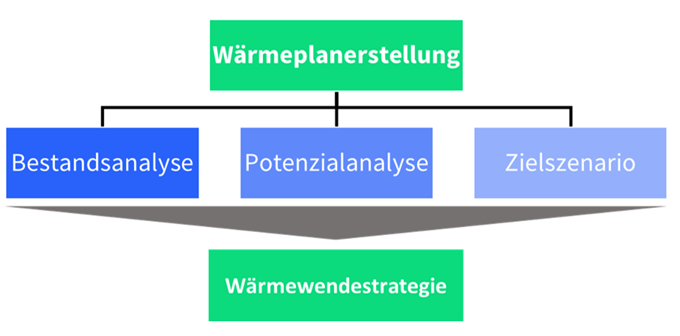

Struktur einer Kommunalen Wärmeplanung:

Die Wärmeplanung als solche entwickelt einen Transformationsweg (Wärmewendestrategie). Entscheidend wird sein, dass dieser Weg letztlich auch beschritten wird und die Ergebnisse und Erkenntnisse der Wärmeplanung von den unterschiedlichen betroffenen Akteuren tatsächlich umgesetzt werden. Diese Umsetzung erfolgt durch eine Vielzahl von Entscheidungen, insbesondere Investitionsentscheidungen, die von einer Vielzahl privater und öffentlicher Akteure wie Gebäudeeigentümern, Unternehmen und Netzbetreibern möglichst zum jeweils richtigen Zeitpunkt zu treffen sind. [5]

Projektpartner

Stadt Schwarzenbach an der Saale

Verweise

[1] D. Bundesregierung, „bundesregierung.de,“ 11 Janur 2024. [Online]. Available: https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/waermeplanungsgesetz-2213692. [Zugriff am 9 Oktober 2024].

[2] GmbH, Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachse, „klimaschutz-niedersachsen.de,“ 9 November 2023. [Online]. Available: https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/aktuelles/index/Waermeplanungsgesetz-und-Kommunale-Waermeplanung-3548. [Zugriff am 2024 Oktober 9].

[3] Bundesministerium der Justiz (BMJ), „gesetze-im-internet.de,“ 20 Dezember 2023. [Online]. Available: https://www.gesetze-im-internet.de/wpg/. [Zugriff am 9 Oktober 2024].

[4] (BMJ), Bundesministerium der Justiz (BMJ), „gesetze-im-internet.de,“ 8 August 2020. [Online]. Available: https://www.gesetze-im-internet.de/geg/. [Zugriff am 9 Oktober 2024].

[5] Bundesministerium für Wirtschaft und Klima (BMWK), „bmwk.de,“ Juni 2024. [Online]. Available: https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/leitfaden-waermeplanung-kompakt.pdf?__blob=publicationFile&v=12. [Zugriff am 9 Oktober 2024].